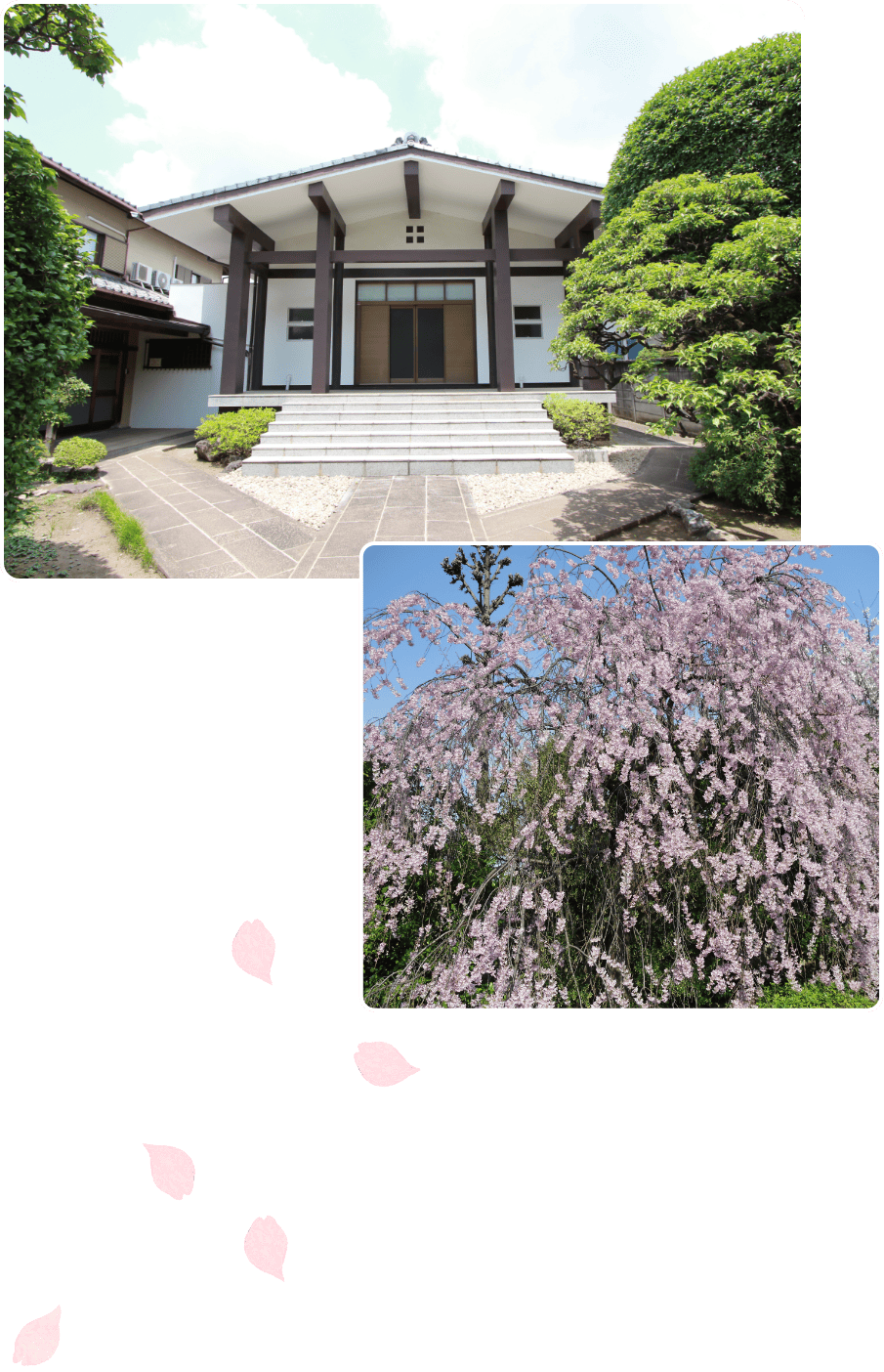

浄見寺のこと

浄見寺 400有余年の歴史

当寺は、柳水山と号し浄土真宗本願寺派の寺院です。開山は、釋教心で慶長15年(1610)2月現京都市伏見区深草の地に開創されました。その後、元和7年(1621)3月、築地本願寺の前身である江戸浜町御坊が創建されると、この寺中に移転しました 御坊中門の左手に、間口18間(約32.4m)奥行20間(約36m)の敷地をもち、寺中28ヶ寺中でもかなりの寺容でした。ところが明暦3年(1657)いわゆる明暦の大火に遭い御坊もろ共焼失してしまいました。

そして、築地本願寺が新たに現在の地に建立されるのに伴い当寺も同寺の西門前に移りました。明暦の大火後は三度も火災に見舞われ、更に大正12年9月は関東大震災で罹災し、震災後区画整理事業のため昭和3年8月現在地に移転しました。昭和20年5月25日の空襲で焼夷弾を受けて再び全焼しました。現在の本堂は昭和35年に、庫裡は同54年に完成したものです。なお墓地には、書家・狂言師として当時有名であった中井董堂(文政4年=1821没)の墓があります。

ご本尊

本尊は阿弥陀如来立像で明和5年(1768)5月10日西本願寺17世法如上人が当寺に下げ渡したものでその署判入りの下附状が当寺に保存されています。明和5年(1768)5月10日付西本願寺17世法如の署判のある本尊像下附状に「善福寺門徒武蔵国豊島郡江戸築地境内浄見寺」とあり、江戸期の当寺は真宗関東7ヶ寺の一つ麻布山善福寺配下の寺であったことがわかります。像高64cm玉眼作りの美しい仏像です。